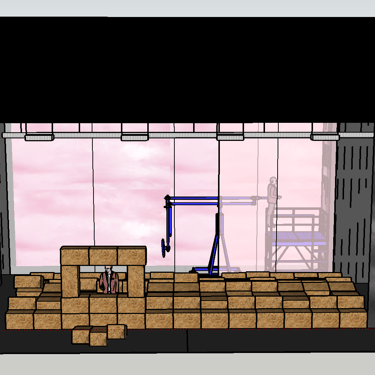

Foutue bergerie

création en septembre 25 au théâtre de Cornouaille à Quimper

Texte et mise en scène

Pierre Guillois

Comédien·nes Cristiana Reali, Marc Bodnar, Anna Fournier, Lucie Gallo, Simon Jacquard, Kevin Perrot, Yanis Chikhaoui

Assistante à la mise en scène

Lorraine Kerlo Aurégan

Scénographie Camille Riquier

Costumes Axel Aust, assisté de Camille Pénager

Lumières Jérémie Papin

Décor Ateliers de construction de la maison de la culture de Bourges

Administration générale Sophie Perret

Chargée d’administration Fanny Landemaine

Direction technique Colin Plancher

Responsable de production Marie Chénard

crédit photo : Arnaud DESPLECHAIN

Une ferme à la lisière de la ville. Des moutons causeurs et qui se rêvent philosophes. Un fantôme, celui du fils pendu dans la grange et qui hante la mémoire des parents dévastés. Un frère en conflit avec ce mort, en conflit avec le monde. Un jeune stagiaire maghrébin comme un agneau parmi les loups. Des pitbulls qui déchiquètent des moutons, pour de vrai. Une pigiste aux dents longues qui veut en découdre avec le groupe chimique responsable du drame familial…

Quelques cauchemars plus tard peuplés de cadavres en tous genres et de policiers passifs, et après quelques parties de fesses dans le foin, les champs bientôt destinés à devenir des lotissements racontent une France aux abois, entre deux mondes, qui se frotte avec ambivalence aux turpitudes du siècle.

« Inviter la campagne à se faire une place dans le théâtre, chargée de problématiques qui enjambent l’aspect social ou environnemental strictement rural.

Le voleur d'animaux

création en sept 2021 à scène des Vosges

Ecriture, jeu et dessins Hervé Walbecq

Mise en scène Pierre Guillois

Scénographie Camille Riquier

Dramaturgie Laure Hamidi

Administration générale Sophie Perret

Chargée d’administration Fanny Landemaine

Chargées de production Margaux du Pontavice Louise Devinck

Le voleur d’animaux est le récit autobiographique d’un cancre au milieu d’une fratrie de cancres allant de petites bêtises de collégiens jusqu’à la fabrication d’une bombe. Ce texte raconte aussi le lien très particulier qu’avait l’auteur aux animaux à cette époque-là et qu’il a d’ailleurs conservé.

A l’adolescence, après avoir vécu pendant plusieurs années avec un oiseau en liberté dans sa chambre, beaucoup d’autres animaux sont entrés dans sa vie. Au fil des jours, il a développé avec eux une relation très intime, presque mystique. Plus le contexte scolaire est devenu difficile, plus le cancre qu’il était s’est lié, s’est identifié à eux.

Au-delà de l’animal, ce texte raconte aussi la découverte salvatrice du théâtre, de la poésie, et décrit le monde absurde que ses frères et lui se sont inventés, pour survivre, pour échapper. Comment, face à la violence d’un système, un adolescent peut en quelque sorte s’absenter du monde, vivre ailleurs, disparaître, à tel point que le jour où la bombe explose véritablement, il ne s’en aperçoit même pas.

Sa bouche ne connaît pas de dimanche

création en mars 2021 au Quartz, scène nationale de Brest

Conception et interprêtation : Rébecca Chaillon et Pierre Guillois

Création lumière Suzanne Péchenart

Création sonore Elisa Monteil

Scénographie Camille Riquier

Régie générale et lumière Suzanne Péchenart

Régie plateau Elvire Tapie

Diffusion Séverine ANDRE-LIEBAUT

Administration Sophie Perret

Chargée d’administration Fanny Landemaine

Chargées de production Margaux du Pontavice

Louise Devinck

crédit photo Margot Dejeux

Sans doute l'histoire d'une noire et d'un blanc, d'un pédé et d'une gouine, d'une bavarde et d'un taiseux qui taillent une bavette, de saint Pierre et de la Vierge Noire, d'une bouchère et d'un idiot, d'une croyante et d'un crédule. Il y aura des joutes verbales, des listes et à lire entre les lignes.

Au départ, ils se sont amusés à coécrire leurs parcours respectifs. À l’origine de Rébecca, la Martinique. À l’origine de Pierre, la Bretagne. Mais Rébecca prend conscience qu’elle est noire et Pierre, qu’il est homosexuel. Dépliant les couches de la genèse de leurs personnes, ils dénudent leur rapport ambigu au catholicisme, au sacré, à la pureté. La chair vient tout naturellement souder ces questionnements, celle de l’animal, celle que l’on mange, celle qui cristallise le paradoxe entre plaisir du goût du sang et sentiment de culpabilité de la tuerie nourricière. Créatures divines et personnages profanes, les deux artistes invoquent aussi la société dont ils rêvent.